Anatomie de la société dans La Maison d'Âpre-Vent

| La Maison d'Âpre-Vent | ||||||||

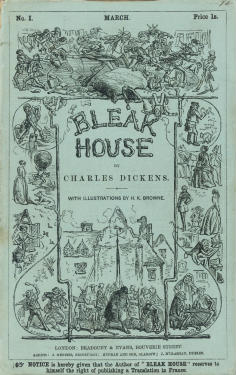

Couverture du premier numéro, mars 1852. | ||||||||

| Auteur | Charles Dickens | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Pays | ||||||||

| Genre | Roman (satire institutionnelle et sociale) | |||||||

| Version originale | ||||||||

| Langue | Anglais | |||||||

| Titre | Bleak House | |||||||

| Éditeur | Chapman and Hall | |||||||

| Version française | ||||||||

| Traducteur | Henriette Loreau, sous la direction de Paul Lorain | |||||||

| Éditeur | Hachette | |||||||

| Lieu de parution | Paris | |||||||

| Date de parution | 1896 (disponible sur Bleak-House | |||||||

| Chronologie | ||||||||

| ||||||||

| modifier |

||||||||

La Maison d'Âpre-Vent, Bleak House en anglais, neuvième roman publié par Charles Dickens – d'abord en vingt feuilletons entre mars 1852 et septembre 1853, puis en un unique volume la même année –, est l'une de ses premières grandes œuvres panoramiques[1]. Il y décrit l'Angleterre comme une bleak house, c'est-à-dire une « demeure de désolation », que ravage un système judiciaire irresponsable et vénal[2] incarné par le chancelier (chancellor), engoncé dans la gloire embrumée de la Chancellerie (Court of Chancery)[2]. L'histoire s'enracine en effet dans une succession contestée devant le tribunal, l'affaire « Jarndyce contre Jarndyce » (Jarndyce v. Jarndyce), qui affecte de près ou de loin tous les personnages et concerne un testament obscur ainsi que de grosses sommes d'argent.

Les attaques dirigées contre l'appareil judiciaire s'appuient sur l'expérience que Dickens en avait acquise en tant que clerc dans un cabinet d'avocats. Sa mise en scène sans complaisance des lenteurs, du caractère byzantin de la loi et de la cour de justice reflète l'exaspération montante de son époque vis-à-vis du système ; il a parfois été jugé que le roman avait préparé les esprits aux réformes des années 1870[2]. Mais Dickens écrit à un moment où le système est déjà en train de changer : si les « six clercs et maîtres » cités dans le premier chapitre ont été respectivement supprimés en 1842 et en 1852, la question d'une réforme encore plus radicale est à l'ordre du jour. Ce contexte pose le problème de la période dans laquelle La Maison d'Âpre-Vent est supposé se dérouler ; à s'en tenir aux seuls faits historiques, l'action se situerait avant 1842, ce dont un certain nombre de lecteurs auraient eu conscience, mais cette datation bute sur d'autres aspects du roman, si bien que le débat reste ouvert[2].

Le stratagème de la double narration – un récit à la troisième personne, rendant compte des démêlés de la loi et du beau monde, et un récit à la première personne, incarnée par Esther Summerson[2] – permet à Dickens de lier, tout en les opposant, l'expérience domestique aux grands problèmes publics.

La Maison d'Âpre-Vent fait en effet écho à de nombreux événements marquants non seulement de la vie de Dickens, mais aussi de l'actualité, reflétant ainsi bon nombre de ses préoccupations personnelles, politiques et sociales et, comme tous ses romans, présentant une véritable anatomie de la société, dont la plupart des caractéristiques s'identifient facilement pour les lecteurs de l'époque[2]. Cette vision, cependant, ne prétend pas à l'objectivité, mais donne la préséance aux opinions, préférences et partis pris de l'auteur, parmi lesquels domine la conviction que le salut dépend de ce qu'il appelle les valeurs du cœur chez chaque individu[3].

L'actualité de La Maison d'Âpre-Vent modifier

Dickens est resté, sa carrière durant, un journaliste rompu à l'observation des abus de la société et des mœurs de son temps, ce qui a permis au romancier qu'il est vite devenu de projeter peu à peu ses vues au fil de ses œuvres. En cela, il avait suivi, jusqu'à ce nouveau roman, la droite ligne de ses maîtres du XVIIIe siècle, en particulier Smollett et Fielding, mais avec La Maison d'Âpre-Vent, le tableau change : ce n'est plus un seul aspect qui se voit privilégié, mais une vue générale qui est proposée, intégrant la diversité de tous les détails précédemment explorés[4].

« L'état de l'Angleterre » (Thomas Carlyle) modifier

De plus, les abus dénoncés par Carlyle en 1839, dans ce qu'il a appelé dans Chartism[5] « le problème de l'état de l'Angleterre »[6], analyse poursuivie avec de nombreux pamphlets[7], se trouvent au cœur des préoccupations intellectuelles du moment : devant la misère et la souffrance du peuple, remarque-t-il, deux attitudes sont officiellement pratiquées : « accepter et promettre le bonheur dans l'au-delà » et « sauver le monde avec de l'eau de rose »[4]. Ce diagnostic, totalement avalisé par Dickens[6], se retrouve dans La Maison d'Âpre-Vent, où individus et groupes correspondent aux catégories ainsi délimitées : la foule sans voix des miséreux que représentent Jo, la famille du maçon et les résidents des taudis de « Tom-All-Alone's », les défaitistes qu'incarnent Sir Leicester Dedlock et ses hôtes de Chesney World, les philanthropes que sont Mrs Jellyby et Mrs Pardiggle et enfin les dissidents qu'incarne Mr Chadband[8].

L'an 1851, en outre, suit le « rétablissement de la hiérarchie de l'église catholique » en Angleterre, considérée par beaucoup comme une « agression papiste » de la part, surtout, des puseyistes, ces disciples d'Edward Bouverie Pusey (1800-1882) qui, élu fellow de Oriel College à Oxford, rejoint le mouvement d'Oxford de Newman et John Keeble. Les puseyistes tiennent une grande place dans La Maison d'Âpre-Vent, surtout avec Mrs Pardiggle qui a prénommé ses enfants d'après les saints de l'église primitive et oblige sa famille à la suivre chaque matin, quand sonne 6 h 30, à l'office de matines[8].

Les institutions modifier

La scandaleuse Cour de la Chancellerie modifier

La dénonciation de la Chancellerie, elle aussi, vient de loin. Dickens en a lui-même souffert à l'occasion du procès intenté par lui contre le plagiat dont il a été victime à propos de son Conte de Noël[9],[10]. Le et le , il publie deux pamphlets dans Household Words, intitulés « Les Martyrs de la Chancellerie »[11],[12], dans lesquels il dénonce les emprisonnements de longue durée de prétendus coupables, en réalité des victimes des incohérences du système.

John Forster lui-même enfonce le clou en publiant, d'après un document intitulé The Exact Relation, le résumé d'un extrait des « Débats du Parlement au XVIIe siècle », datant de 1839 et rendant compte, puisque rien n'a pratiquement changé, de la situation[13] :

« Des plaintes avaient été formulées contre la Cour de la Chancellerie ; contre sa procédure dilatoire ; contre les frais énormes qu'elle imposait à ses plaideurs […] Elle était indubitablement […] la plus grave doléance de la nation […] 23 000 affaires étaient en suspens dans ce tribunal, dont certaines duraient depuis cinq, dix, vingt et trente ans ! […] On y avait ruiné et même anéanti nombre de familles […] En un mot, […] la Cour de la Chancellerie n'était ni plus ni moins qu'un mystère de malfaisance et une escroquerie permanente[14]. »

Une année plus tard, l'institution se trouve aussi mise à mal par le Times qui en fustige l'inertie, les lenteurs, les décisions – quand elles viennent enfin – le plus souvent erratiques, la corruption des juges[15]. Le cas de Gridley, évoqué dans le roman et mentionné dans la préface, n'est que l'amalgame de deux affaires ayant fait grand bruit en Angleterre, l'une concernant la famille Thomas Cook dans le Staffordshire[16],[N 1],[17], l'autre étant appelée « le célèbre cas Jenning », relatif à l'héritage d'un vieux banquier immensément riche d'Acton[N 2],[18],[19]. Et le , le Times se remet en campagne pour relater un cas ressemblant beaucoup à ceux de Miss Flite et de Richard Carstone. En fait, lorsque Dickens a commencé son roman en , la loi réformant l'institution n'avait qu'un mois et le public restait sur sa faim. Il ne fait donc que reprendre les accusations généralement admises et plus particulièrement portées par la presse[15].

Il n'en reste pas moins qu'il craint sans doute d'être allé trop loin, l'un des plus virulents passages étant resté inédit, supprimé par ses soins sur les épreuves : Esther y raconte comment elle a mis Richard en garde, le priant ardemment « de ne pas placer la moindre confiance en cette Chancellerie, à qui personne ne se fiait, et qui était universellement considérée avec crainte, avec mépris et avec horreur ; je le suppliai de la regarder comme un mal si flagrant qu'à moins d'un miracle, rien ne pourrait faire qu'un bien quelconque en résultât pour quiconque »[20]. C'est vraisemblablement Forster qui a conseillé cette suppression[21], car il pensait que « le livre a souffert de la perfection même avec laquelle le thème de la Chancellerie est exploité. L'élément didactique […] est ici […] de nature plus austère, trop peu pimenté, et envahissant »[22].

Les choses, en effet, avaient évolué : d'après Sir William Holdsworth, historien des juridictions anglaises, les critiques de Dickens sont valables pour la période à laquelle se situe le récit du roman, qu'il place vers 1827, mais ne le sont plus guère en 1850, les abus les plus criants ayant progressivement disparu sans pour autant que l'hostilité populaire qu'ils avaient créée ait, elle, cédé d'un pouce[23].

L'inertie des gouvernants modifier

De toute façon, Dickens n'a aucune confiance dans le Parlement pour réformer quoi que ce soit, ce qu'il montre à sa façon ironique dans sa description, au chapitre 12, de la soirée tenue à « Chesney Wold », où paradent les clones de Boodle et de Buffy, tous « convenus de passer un vernis sur toutes les choses de ce monde, qui font abstraction de toutes ses réalités, qui ne se réjouissent et ne se désolent de rien ; qui ont trouvé non pas le mouvement, mais le repos perpétuel, et sont incapables d’être émus par une idée quelconque ; des gens pour qui même les beaux-arts, poudrés et marchant à reculons comme le lord chambellan, doivent revêtir le costume des générations éteintes et surtout rester calmes et immobiles, sans recevoir aucune impression de ce siècle remuant »[24],[25].

Cette attaque contre le gouvernement fait elle aussi écho à une actualité extrêmement présente aussi bien à Westminster que dans la presse. En février, Lord Russell est mis en minorité et le pays se trouve sans gouvernement pendant quinze jours, son remplaçant lui aussi vite en difficulté. Le Times se déchaîne contre cette incurie, dénonce le népotisme sévissant en haut lieu au sein des deux ou trois familles qui comptent en politique[26],[27]. La Maison d'Âpre-Vent reprend cette critique au chapitre 12, lorsque le narrateur évoque « Boodle et sa suite » à défaut de « Buffy et sa suite », « les grands acteurs pour qui la scène est réservée »[28],[25]. Plus tard au chapitre 40, publié en , Sir Leicester commente la campagne électorale en termes ne pouvant qu'évoquer pour les lecteurs le souvenir de celle de [29] :

« Sur mon honneur et sur mon âme, […] les digues qui protégeaient la société sont rompues ; le flot déborde et bouleverse toutes les démarcations sociales, brise tout ce qui reliait entre eux les divers éléments dont se compose le pays [30] ! »

Les personnages modifier

De même que les institutions, les personnages ne sont pas moins de leur temps que l'action qu'ils engendrent[27].

Les femmes philanthropes modifier

À part Mrs Pardiggle, représentant le puseyisme, et sa comparse Mrs Jellyby, bien des femmes de ce roman, autant de correspondantes de Mr Jarndyce, sont « chargées de quelque mission », « Les Femmes d'Angleterre »[31], « Les Filles de Grande-Bretagne »[32], « La Gent féminine d'Amérique », toutes brûlant de ce que Dickens appelle « une bienveillance rapace ». L'une d'elles, Miss Wisk, fait une brève apparition au mariage de Caddy, unique dans le roman, dans le seul but « de prouver au monde que l’homme et la femme n’ont ici-bas d’autre mission que d’aller de meeting en meeting provoquer des résolutions déclaratoires sur tout en général »[33]. Chaque lecteur comprend bien que le message de Dickens est que « charité bien ordonnée commence par soi-même », mais il sait aussi qu'il dépeint en ces zélotes des personnages d'actualité s'agitant, la plupart du temps en vain, sur la scène publique[34].

Ainsi, Mrs Jellyby ne serait autre que Mrs Caroline Chisholm, philanthrope célèbre, surtout en Australie où s'est exercée la plus grande partie de son action militante, ayant fondé en 1850 une « Association de prêt pour les familles des colonies » (Family Colonisation Loan Society)[35],[36], qui avait d'abord reçu le soutien de Dickens dans Household Words, mais dont il s'est détourné après avoir constaté la saleté de ses enfants et de son logis[27]. De même, « Borioboola Bla » se fonde sans doute sur une expédition montée en 1841 pour abolir l'esclavage dans la rėgion du fleuve Niger[37],[38] et importer de nouvelles techniques agricoles[39]. L'échec de l'expédition, dû à l'obstination du roi des lieux à troquer ses quelques sujets en bonne santé contre du rhum, a fait grand bruit et Dickens y a d'autant plus vu un exemple de philanthropie mal venue que plusieurs colons y ont laissé leur vie[39],[40]. Sa Mrs Jellyby ne se décourage pas et, à la fin du livre, elle œuvre pour les droits de la femme qu'elle entend défendre, en briguant un siège au Parlement, d'où une inflation démesurée de correspondance que Dickens raille avec jubilation[34],[41].

Les « nouveaux détectives » de la police urbaine modifier

Pour les contemporains, l'inspecteur Bucket ne présente guère de mystère[34]. Dickens lui-même a amplement traité du sujet dans un article du , « Nouvelles techniques pour attraper les voleurs », publié dans Household Words, puis dans un deuxième, paru quinze jours plus tard, dans lequel il rend compte de son entretien avec deux inspecteurs, qu'il appelle Wield et Stalker. C'est manifestement ce Wield qui lui sert de modèle pour Bucket[42] : même âge, même carrure, même façon de souligner ses paroles en brandissant l'index. En , puis à nouveau en , l'inspecteur Wield revient dans ses articles, mais sous son vrai nom, Field[N 3],[43], et Dickens le décrit comme à la fois bien introduit dans le milieu et chaleureux envers les résidents les plus déshérités[42] ; tel apparaît Bucket, s'intéressant, entre autres, aux pauvres de « Tom-All-Alone's », si bien que le Times écrit que « Mr Dickens est occupé à écrire la vie de Field dans La Maison d'Âpre-Vent »[44], assertion aussitôt démentie par l'auteur[45], mais tels sont la ressemblance, la sagacité, l'énergie, le caractère jovial, les maniérismes de son personnage, que ces dénégations ne trompent personne[42].

Le scandale Sloane de 1850 modifier

En 1850, éclate un scandale[46] dont Dickens se fait l'écho dans Household Words : une jeune pupille de l'hospice paroissial, Jane Wilbred, âgée d'environ 14 ans, est placée comme bonne chez Mr et Mrs Sloane qui, après l'avoir raisonnablement bien traitée[47], la prennent en grippe, la séquestrent et l'affament[48],[49]. Certes, tous les domestiques de La Maison d'Âpre-Vent ne sont pas maltraités, Mrs Rouncewell jouit au contraire du respect et de l'estime de Sir Leicester, Rosa de l'affection de Lady Dedlock ; Trooper George et Phil Squod restent inséparables et Mrs Jellyby partage volontiers ses libations avec Priscilla pour noyer son chagrin. Cependant, deux personnages rappellent l'affaire Sloane, ceux qu'emploie la famille Smallweed : Guster et Charley Necket. Mrs Snagsby n'est pas physiquement cruelle envers Guster, mais n'a de cesse de l'injurier, si bien qu'il est victime de crises nerveuses telles que sa maîtresse encourt deux réprimandes de la part de Bucket aux chapitres 54 et 59. De plus, les Smallweed sont d'une avarice sordide et ne donnent à Charley, déjà maltraitée par leur fille Judy, que des « fragments de bas morceaux » et de mauvais « quignons de miches », avec, pour toute boisson, les restes de leurs tasses[50].

La femme du militaire et le maître de forges modifier

La situation des femmes de militaires constitue l'une des préoccupations les plus discutées par le public au début des années 1850[51]. Dickens fait d'ailleurs paraître une note sur le sujet dans Household Words en 1851[52] ; il y explique que, la solde restant très basse, les soldats mariés sont dans l'impossibilité de se loger à leurs frais et que seuls les sergents sont autorisés à installer un rideau pour isoler un espace personnel dans les dortoirs des casernes[53]. Et dans La Maison d'Âpre-Vent, il donne l'exemple de Mrs Bagnet dont le principal souci est d'exercer sa vertu et son courage à garder la dignité de sa famille avec rien[50].

Mr Rouncewell, le maître de forges, se démarque par sa robuste indépendance de caractère et de comportement. Ici encore, il est possible que Dickens réponde à un reportage du Times sur les congrès trimestriels tenus par ces entrepreneurs présentés comme exemplaires à une époque où le négoce du fer connaît une phase de récession[54].

Ces références posent le problème de la chronologie du roman. Certains éléments laissent à penser que l'intention de Dickens a été de le situer en dehors de l'actualité en cours. Les détails qu'il donne de la Chancellerie renvoient plutôt à son expérience de reporter de la fin des années 1820 ; d'autre part, les réfugiés espagnols vivant près de Harold Skimpole à Somers Town[N 4] rappellent la même période, pendant laquelle, de 1824 à 1829, Dickens a résidé dans ce quartier[55] ; enfin, lorsqu'elle conclut son récit, Esther précise qu'elle en a écrit les derniers paragraphes « au moins sept années » après les faits relatés, technique de narration déjà éprouvée par Dickens dans David Copperfield et Dombey et Fils[50].

Il n'en demeure pas moins que les détails précédemment évoqués figurent dans le roman et que, de façon plus générale, le prolongement des lignes ferroviaires jusque dans le Lincolnshire, de même que la collaboration de Bucket avec la Metropolitan Police, sont bien postérieurs. Ainsi, Dickens semble avoir mêlé ses souvenirs à l'actualité contemporaine, du moins en ce qu'elle concerne les abus les plus scandaleux[56],[57].

Satire de la société modifier

Si la vision de la société présentée dans La Maison d'Âpre-Vent se veut complète, la satire, ou l'analyse, de Dickens s'exerce surtout envers certains sujets sur lesquels se sont rencontrées l'actualité et ses propres préoccupations. Émergent en particulier les questions relatives aux cimetières avec le capitaine Hawdon, aux taudis avec « Tom-All-Alone's » et St Albans, aux Dissidents avec Mr Chadband, le rôle des femmes vu à travers certaines figures importantes, enfin la question de la nouvelle industrialisation que représente Mr Rouncewell, le maître de forges. Chacun de ces sujets, quoique possédant sa propre singularité, reste partie prenante du schéma général et contribue, à sa façon, à sa cohérence[58].

La pestilence contagieuse des cimetières modifier

L'épisode concernant Nemo-Hawdon sert essentiellement à illustrer à quel point la société tout entière se trouve à la fois concernée et unie en laissant la variole sourdre de la pestilence des sépultures, puis infecter Jo et marquer le visage d'Esther ; il symbolise également le triomphe de la passion sur la mort à l'occasion du dernier voyage de Lady Dedlock, qui rend l'âme prostrée contre la grille du cimetière où gît son ancien amant[59].

Le passé du capitaine Hawdon modifier

Pendant la plus grande partie du roman, le capitaine Hawdon est « Nemo », c'est-à-dire « personne », l'incarnation de l'anonymat ayant essayé, mais en vain, d'échapper à son passé. Il n'est plus qu'un laissé pour compte de la société, comme Gupy et Jo, bien loin de l'avidité générale puisque, comme Krook le résume bien au chapitre 10, il « n'achète pas » (he don't buy)[59].

Cependant, ce passé s'accroche à lui, à la fois dans l'intrigue et de façon symbolique[59]. L'un des pivots de l'histoire est que, dès que Lady Dedlock reconnaît son écriture et qu'Esther remarque sa petite annonce, Guppy soupçonne ce passé, puis Tulkinghorn en démêle l'écheveau, bien que Trooper George, fort de l'acte de son décès, se fasse le champion de sa mémoire[60]. Symboliquement, ce même passé hante celui de Lady Dedlock qui ne peut échapper à certains signes : pas furtifs dans « l'Allée des Fantômes » (Ghost's Walk)[61] et ombre s'attardant sur son portrait dans le grand salon, etc.[62],[63]

La mort de Nemo modifier

Dickens la rend délibérément sordide, mort d'un être coupé de tous et de tout. Aussi accumule-t-il les mots exprimant le dénuement et la misère physique : « squelette », « affamé », « décharné », « famine », « l'étreinte de la pauvreté »[64]. Pour lui comme pour Jo, Gridley, Miss Flite, Mr Weevle, etc., les forces de destruction sont à l'œuvre et accomplissent leur besogne. La mort de Nemo va de pair avec l'horreur de celle de Krook et, de façon plus générale, la lèpre morale d'inhumanité sévissant à la Chancellerie et chez les gens de pouvoir[63].

Lors de l'inhumation au chapitre 11, Dickens raille cruellement la corruption ayant gagné jusqu'au vocabulaire : « notre cher frère », « fraternité des hommes », etc., autant d'expressions vidées de toute substance, n'exprimant nulle affection et nul regret, et que prononcent gravement des hommes qui voilent leur indifférence sous une logorrhée hypocrite[65],[66]. De plus, la maladie se propage à partir de la dépouille vite minée de cette victime de la société. Là est sa revanche contre l'apathie, l'indifférence, la perversion du langage, la soi-disant bienveillance chrétienne : l'enterrement de Nemo sème le germe d'une corruption qui ne connaîtra pas les barrières sociales et, de ce fait, s'avérera rédemptrice[66].

Ainsi, à partir d'une réalité sordide, Dickens dénonce trois maux : les menaces pesant sur la santé publique, l'incurie apportée à l'inhumation des indigents et le refus de tout progrès de la part de ministres de la foi prétendant à la compassion et à l'amour du prochain, signifié par la perpétuation de rites marmonnés à la va-vite, pure mécanique de lèvres impies d'où s'échappe un charabia devenu blasphématoire[67].

Les taudis et l'habitat déshérité modifier

Deux lieux de misère sont concernés dans La Maison d'Âpre-Vent, la zone des taudis de « Tom-All-Alone's », présentée au chapitre 16, et le quartier déshérité des maçons à St Albans, surtout décrit aux chapitres 8 et 22[68].

« Tom-All-Alone's » modifier

Dickens décrit le quartier tels qu'il est ressenti par la population appelée à le traverser, comme le font Bucket et Mr Snagsby dans le cadre de leurs occupations[69]. Ils n'y voient que ruines pourrissant dans la fange et l'eau croupissante ; ils y sont assaillis par une puanteur telle que Mr Snagsby se prend de malaise et se croit descendu en enfer. Les habitants du lieu leur semblent se mouvoir comme des asticots rongeant une plaie[68]. Évidemment, Dickens cherche à soulever le dégoût et à identifier les résidents par la pestilence de la zone, montrant pas là que l'une cause l'autre et que la coterie dirigeante, responsable de la situation, née pour y remédier, préfère se voiler la face et se boucher le nez[70].

Ainsi, Tom devient l'emblème de l'indifférence des puissants, le symbole de la responsabilité oubliée, le témoin de l'absence de charité. Tout comme la Chancellerie étend sa décrépitude jusqu'aux tréfonds du royaume, Tom, mais malgré lui, répand le mal qui l'assaille[68]. Si la solidarité fait défaut aux humains, elle prolifère à l'échelle organique, scellant par ses méfaits une sorte d'unité sociale, au même titre que l'amour animant des êtres comme les Bagnet ou les Bucket, ou encore la mort sévissant en bas et haut lieux[71].

Le quartier des maçons modifier

Ses masures sont décrites aux chapitres 8 et 22, lors de la visite de Mrs Pardiggle et durant la fuite du maçon et sa traque par Bucket[68]. Mrs Pardiggle remarque la proximité des porcheries et semble en conclure que l'homme a dégénéré en animal ; son regard est aussi attiré par les petits carrés de jardin devant les maisons, dépourvus de végétation et couverts d'une eau pourrissante[72]. Lorsque le maçon a pris la fuite, Bucket et Snagsby s'enquièrent de Jo susceptible de leur donner un renseignement important et sont conduits dans la pièce où loge la famille, qu'ils trouvent basse, noircie, si dépourvue d'oxygène que la chandelle a l'air maladive et pâle[73].

Dickens s'insurge contre les autorités en place auxquelles incombe la responsabilité de la santé publique[73]. Au lieu de se parer des livrées du pouvoir, qu'elles croient leur être dues, par leur sang et leur lignée, elles devraient, devant le spectacle de tant de misère humaine, où adultes et enfants croupissent sans espérer le moindre épanouissement, sortir de leur torpeur et être incitées à trouver en l'amour du prochain et l'honneur de soi le guide de leur action. Sinon, il est à craindre que l'Angleterre tout entière, réduite à l'état de taudis comme « Tom-All-Alone's », de vaste sépulcre vide à l'image de « Chesney Wold », ne subisse un effondrement général[74].

L'arrogance sectaire des Dissidents modifier

Dickens fustige les Dissidents à travers Mr Chadband, satire qui, plus qu'une caricature extravagante, touche bien au-delà des gens d'Église[75]. L'antipathie qu'il ressent à l'égard des non-conformistes[76],[77] vient de loin, depuis qu'en 1821, il avait assisté à l'un de leurs sermons. Cette animosité, exprimée publiquement dans un pamphlet en 1836, s'est vue illustrée dans la plupart de ses romans[N 5] : il dénonce la bigoterie, le discours obligé, l'hypocrisie des gens de cette obédience qu'il juge nocive[78]. De plus, depuis l'insurrection chartiste du , il se méfie des foules poussées à l'extrême par des fanatiques religieux ou politiques, comme il l'a montré dans Barnaby Rudge (1841) et plus tard dans Le Conte de deux cités (1859)[N 6],[79].

En dressant un portrait complet de Mr Chadband, Dickens entend ridiculiser l'arrogance spirituelle, la rigidité, l'auto-illusion, l'extrême sectarisme[80]. Pour atteindre son but, il met en scène son dégoût avec grand art : ainsi, Chadband est assorti d'une cour d'admirateurs fonctionnant comme un chœur antique, et nanti d'une éloquence redoutable dont l'auteur s'applique à miner les fondements pour en exposer la suffisance hypocrite sous le masque de l'humble piété[80].

Le « vaisseau » modifier

Le chapitre 19 en donne un exemple éclatant[81] : Chadband s'y décrit lui-même comme un « vaisseau » (vessel), c'est-à-dire un « récipient », terme théologique désignant le corps en tant que réceptacle de l'âme[82]. Dickens, ou plutôt son narrateur, laisse aussitôt entendre que le mot prête tant à confusion que certains auditeurs prennent l'orateur pour un « employé dans la marine »[83]. Chadband lui-même ne se fait pas faute d'utiliser la métaphore, se disant « ferryboat », « Arche no 1 » où Mrs Snagsby entend bien prendre place pour le voyage suprême. Puis, sa nature change imperceptiblement, il se fait « réceptacle de nutriments », « mû par un combustible gras », puis encore « moulin à huile » crachant des nuages de fumée, enfin « engin à brouillard ». À ce stade, Dickens a opéré la métamorphose suprême : Chadband ressortit à la matière dont sont faites les brumes de la Chancellerie ou encore les vapeurs nauséabondes de la combustion spontanée. Ainsi, l'onction ecclésiastique s'est faite « physiologiquement repoussante »[84] :

« M. Chadband est un gros homme au teint jaune, au gras sourire, et dont l’aspect général a quelque chose d’onctueux, qui semblerait annoncer des rapports intimes entre la personne de son vaisseau et le commerce de l’huile de baleine. Il se remue lentement, lourdement, à peu près comme un ours à qui l’on a appris à marcher debout ; il ne sait que faire de ses bras comme s’il voulait quitter cette attitude incommode pour retomber à quatre pattes ; il transpire énormément, surtout de la tête, et ne parle jamais sans lever d’abord la main, pour avertir ses auditeurs qu’il va les édifier[85]. »

L'« élu » modifier

Chadband aime en effet à rappeler qu'il fait partie du « ministère » et qu'il est l'« élu » de Dieu. Une fois de plus, comme le montre Trevor Blount, les mots sont détournés de leur sens, car s'il appartient en effet à une obédience reconnue, c'est seulement du salut de ses désirs qu'il a cure, et s'il a été choisi, ce n'est que par lui-même, narcisse de la foi se mirant dans sa propre suffisance[86]. Pour exaspérer son ridicule, Dickens ajoute progressivement à ses dimensions : bras outrageusement allongés, main grassement étalée ; il le transforme en être mi-humain mi-ours « auquel on aurait appris à se tenir debout »[87], voire en vache octroyant benoîtement sa bénédiction[88]. En privé comme en public, cet être hybride psalmodie un catéchisme de pacotille et érige, par sa pseudo-maïeutique, faite de questions auxquelles il apporte d'emblée la réponse, des barrières aussi infranchissables que les méandres juridiques de Conversation Kenge[86].

Chadband et Jo modifier

La satire la plus percutante est celle que déploie Dickens lorsque le ministre du culte, repu, suintant l'huile du surplus, les ongles noirs des reliefs de son assiette, entreprend d'« améliorer » (improve) le jeune Jo, affamé, les mains boueuses d'avoir travaillé, parodie grinçante de la parabole[89] de Jésus appelant à lui les petits enfants[90]. Jo, à son habitude, ne comprend « rien » (nothink) et Chadband se satisfait béatement du résultat. S'ensuit une comédie des erreurs à laquelle tous participent, Snagsby seulement soucieux de garder son « secret », Mrs Snagsby décidée à faire la preuve que Jo est le fils illégitime de son mari, Guster seule à éprouver quelque pitié pour le « pauvre réprouvé », les apprentis qui ricanent bêtement et Mrs Chadband concentrée sur la chaufferette de ses genoux[91] :

« Peu de temps après, M. Chadband, dont ses persécuteurs disent que ce qui les étonne dans sa faconde, ce n’est pas qu’il soit en état de débiter des heures entières de si abominables sottises, mais qu’une fois en train, il puisse s’arrêter, se retirer dans le sanctuaire de la vie privée jusqu’au moment où il trouvera l’occasion d’introduire, en guise de capital, un nouveau souper dans la fabrication des huiles dont se charge son estomac. Jo traverse les Inns désertés et arrive au pont de Blackfriars, où il trouve une pierre brûlante sur laquelle il s’assied pour faire son repas.

Tout en grignotant son pain et en rongeant sa viande, il regarde la croix qui surmonte le dôme de Saint-Paul, et qui brille au-dessus d’un nuage de fumée. Pour le pauvre garçon, cet emblème sacré n’est que le symbole confus de la grande cité qu’il couronne ; il voit bien qu’elle est resplendissante de dorure, élevée dans les airs et loin de son atteinte, mais c’est tout ce qu’il en sait. Il reste encore un moment sur sa pierre ; le soleil baisse à l’horizon, la rivière suit rapidement son cours, la foule traverse le pont, tout se meut autour de lui : chacun a son but, et veut arriver quelque part : mais lui, où ira-t-il quand la voix du policeman lui fait lever le siège, en lui criant : Allons ! circulez ! circulez[92] ! »

La satire ou l'éloge des femmes modifier

Environ vingt femmes s'activent dans La Maison d'Âpre-Vent, toutes plus indépendantes, plus capables et, de ce fait, plus détentrices d'autorité que leurs homologues des précédents romans[93]. Elles se répartissent en quatre groupes principaux : les philanthropes, Esther Summerson, les travailleuses entreprenantes et Hortense.

Les philanthropes modifier

Ce sont Mrs Jellyby, la citadine, Mrs Pardiggle, sa copie conforme venue de la campagne[94], et leurs associées, que Dickens déguise en « femmes avec une mission », attitude, selon Ellen Moers, trahissant son hostilité envers le féminisme naissant des années 1850[95]. De leur action, en effet, il ne retient que le revers de la médaille, beaucoup d'énergie qu'il juge mal placée, un tourbillon de charité qu'il pense mal ordonnée. Il dénonce le chaos domestique, l'oubli des maris, la négligence des enfants surtout, dont Caddy Jellyby, et, au bout du compte, la société tout entière en souffrance d'épouses et de mères oublieuses de leur premiers devoirs[95].

La description de ces bonnes dames est confiée, au chapitre 8, à Esther qui, après un bref préambule, préfère laisser son interlocutrice parler haut et fort et, ainsi, se condamner et sa comparse avec elle, en toute innocence, puisqu'elle est la seule à être dupe de ses agissements, ses propres enfants confiant ensuite leur souffrance à la narratrice :

« Parmi celles que faisait remarquer entre toutes la rapacité de leur bienfaisance, était une mistress Pardiggle […]

C’était une grande femme d’un aspect formidable, avec des lunettes, un nez proéminent, la voix haute et des mouvements si brusques et d’une telle force qu’elle renversait les chaises rien qu’en les effleurant de sa robe, dont l’immense ampleur exigeait une place énorme […]

— Jeunes ladies, nous dit-elle après les salutations d’usage et avec une grande volubilité, je vous présente mes cinq fils, dont vous avez pu voir les noms sur les listes de souscription imprimées que possède M. Jardnyce, mon estimable ami […]

— Si j’ai bien compris, nous dit mistress Pardiggle, vous avez fait une visite à mistress Jellyby ? […] Mistress Jellyby, poursuivit notre interlocutrice d’un ton dogmatique, d’une voix qui me sembla porter des lunettes et avec de gros yeux qui lui sortaient de la tête… mistress Jellyby est un bienfait pour la société tout entière, et mérite qu’on la soutienne ; mes fils ont contribué pour leur part à ses projets sur l’Afrique […] Toutefois, je ne partage pas entièrement la manière de voir de mistress Jellyby et n’approuve pas sa conduite envers sa jeune famille. On a fait cette remarque fâcheuse, que ses enfants sont exclus de toute participation à l’œuvre qu’elle a entreprise. Elle peut avoir raison, comme elle peut avoir tort ; mais à tort ou à raison, ce n’est pas ainsi que je me conduis envers ma jeune famille, que je conduis partout avec moi[96]. »

Esther Summerson modifier

Esther n'est pas la cible de la satire dickensienne, son rôle étant plutôt de réparer les dommages causés par les philanthropes. Aussi enseigne-t-elle à Caddy les « arts domestiques », l'aide-t-elle à constituer son trousseau, organise-t-elle son mariage. Elle s'occupe du petit Peepy, ramène le calme parmi les enfants en leur racontant des contes de fées. Dans la masure du maçon, elle seule réussit à briser la barrière entre riches et pauvres en s'acquittant, dans un respect recueilli, des rites funéraires que requiert la dépouille du bébé de Jenny. Au lieu de distribuer des prospectus, de hurler des slogans aux oreilles de déshérités comme cette pauvre Mrs Pardiggle, elle seule sait trouver dans le calme d'un chuchotement consolateur les mots qui rendent vie à la mère éplorée[97],[8].

Ainsi, elle représente la femme telle qu'elle doit être, par opposition à ce que ces « agitées » (agitated women) ne sont pas[98] ; sa douceur, sa calme détermination, son courage tranquille font que son influence s'étend bien au-delà de la sphère domestique, irradiant pratiquement toutes les victimes de la Chancellerie[8]. C'est elle qui guide John Jarndyce vers une philanthropie bien comprise, s'occupe des pauvres, éduque les ignorants, prend soin des malades. Bref, Dickens la dote de toutes les vertus : l'intelligence du cœur, l'esprit d'entreprise, la sensibilité et, clef de toute réussite féminine, la discrétion[98].

Les travailleuses entreprenantes modifier

Elles sont représentées par des personnages de femmes que Dickens veut admirables : Mrs Rouncewell, Mrs Bagnet, Mrs Bucket et Caddy Jellyby. La première des quatre n'est pas une domestique ordinaire, mais la gouvernante d'une vaste propriété qu'elle gère avec une compétence sans égale, autoritaire quand il le faut, peut-être à l'image de la belle-sœur de Dickens, Georgina Hogarth[25]. Quant à la deuxième, même si elle déploie un caractère tyrannique envers son mari et Trooper George, l'ami de la famille, c'est une femme entreprenante ayant construit un commerce florissant d'instruments de musique[25]. Mrs Bucket, elle, collabore si intelligemment aux enquêtes de son mari que, lorsqu'elle est « de service », il devient professionnellement impossible de distinguer l'un de l'autre. Reste Caddy Jellyby, peu gâtée par une mère occupée à d'autres ambitions que celle d'élever ses enfants. Elle épouse le fils Turveydrop, Prince, rend sa famille heureuse et, par ses initiatives et ses dons artistiques, fait prospérer l'institut de danse familial. Signe suprême de réussite, alors que son mari, victime d'un accident, reste confiné à ses béquilles, elle se procure son propre équipage et poursuit seule la gestion de l'entreprise[25].

La question se pose de la place de ces femmes actives dans une société frappée d'anémie où sévit l'incurie des Boodle, Coodle, Doodle, etc. Il semblerait qu'il y eût une dichotomie entre le monde des hommes et celui des femmes : le premier a ralenti alors que le second accélère le pas. Dickens se moque des excès féministes, mais respecte l'indépendance acquise par le courage et la compétence, en définitive la pratique de ce qu'il a toujours appelé « les vertus du cœur », au premier rang desquelles demeure le souci du foyer[99].

Hortense, la Française modifier

Énigmatique, mais dangereusement passionnée[100], Hortense tue Tulkinghorn par vengeance et essaie de faire accuser Lady Dedlock de son crime. À sa façon, c'est elle aussi une femme d'action qui va de l'avant ; d'où le symbolisme de la fin du chapitre 18, où elle est vue marchant pieds nus dans l'herbe humide, d'un pas assuré et calme[101].

Reste une dernière question : pourquoi La Maison d'Âpre-Vent, écrit de 1851 à 1853, a-t-il servi de vecteur à Dickens pour la seule réaction qu'il ait apportée au déploiement d'énergie des féministes[102] ? La satire à leur encontre se faisait virulente en 1851, avec, en particulier, des caricatures de femmes en pantalon se livrant à des activités d'homme, publiées par Punch[103],[29]. Il a été avancé l'idée qu'il ait pu avoir été inspiré a contrario par l'exemple édifiant de toutes ses consœurs écrivaines auxquelles il portait une grande admiration, en particulier Charlotte Brontë, Elizabeth Gaskell, George Eliot[29]. Après tout, en Esther, il a créé un auteur qui, bien que se déniant tout talent, témoigne de sa compétence en s'acquittant d'un récit difficile mené à son terme avec, sinon le panache du style, du moins le brio de l'exhaustivité[29].

La nouvelle industrialisation modifier

Dickens a conçu Mr Rouncewell en homologue opposé de Sir Lescester Dedlock. Si tous deux partagent certaines caractéristiques, de grandes différences les séparent[29].

Le parallèle entre les deux hommes modifier

Le parallèle dressé entre les deux hommes est en soi éloquent : ils ont le même orgueil et la même richesse, acquise chez le premier, héritée chez le second. Si l'un se laisse aller à la nonchalance, l'autre témoigne d'un bel esprit d'entreprise ; l'incompétence de l'un s'oppose au savoir-faire de l'autre, comme l'oisiveté de l'aristocrate à l'acharnement au travail de l'entrepreneur. L'un a épousé une beauté ayant péché, l'autre la fille courageuse d'un contremaître ; l'un est sans enfants, l'autre a trois filles. Le premier méprise l'instruction, alors que le second y voit le seul levier de la promotion sociale. Enfin, l'un s'accroche à la tradition et à ses privilèges, l'autre met ses espoirs dans de nouvelles machines et dans le potentiel d'une industrialisation rénovée[29].

Aucun n'est un tyran domestique : Sir Leicester laisse le fils Rouncewell et Rosa « monter » au Nord et, malgré son corset de croyances et de préjugés, reste humain en cela que, s'il ne condescend jamais à quelque argutie que ce soit, il sait accepter qu'on puisse avoir une opinion différente de la sienne. Mr Rouncewell, lui, s'il doute de la sagesse de son fils, lui accorde une certaine dose de bon sens, veille à l'éducation que Rosa n'a pas eue, et donne son accord à « une alliance qu'il juge [pourtant] inégale » (the unequal match). De même, il admet volontiers que sa mère est heureuse au service de Sir Leicester et ne cherche nullement à l'en éloigner[29].

Leur principale différence est leur façon de traiter ceux qui dépendent d'eux : Sir Leicester pratique une sorte de paternalisme, octroie des pensions, obtient des sinécures, reste persuadé que même « les cousins débiles » (the debilitated cousins) doivent être, de droit, entretenus. Mr Rouncewell, au contraire, croit en l'effort, et, s'il aide les siens, c'est en les éduquant afin qu'ils gagnent leur promotion sociale par leur seul mérite[29]. Avec lui, Dickens promeut les valeurs d'une éducation ouverte sur la vie, loue la façon dont Québec, Malta et Woolwich sont élevées, alors qu'il dénonce la négligence de Mrs Jellyby et le dur sectarisme de Mrs Pardiggle qui observe le sabbat du dimanche à la lettre[29].

Là s'arrête le parallèle entre les deux hommes, car celui qui, selon Sir Leicester, « ouvre les vannes » (opening the floodgates), « brouille les repères » (obliterates the landmarks), « fissure la structure » (cracks the framework) n'est autre que le fils de Mrs Rouncewell, « le vent d'hiver » (the wintry wind)[104]. Voici un homme nouveau, issu d'une famille de domestiques, qui, par son application, sa persévérance, son dynamisme, s'est acquis une richesse, une influence et un pouvoir égaux, sinon supérieurs à ceux du vieil ordre social issu du XVIIIe siècle[29].

Le Nord, nouvelle lèpre ou avenue d'espoir ? modifier

En fait, la compétition est ouverte entre l'ordre ancien et l'ordre nouveau, ce que Dickens illustre métaphoriquement au chapitre 63, dans sa description « du pays du fer » (the iron country), lorsque Trooper George part à cheval rejoindre son frère dans le Nord[29]. Le pays du fer est décrit en termes de « claquements métalliques », de « sons de fer », avec des barres, des coins, des citernes et des chaudières, des roues et des rails, tous destinés à fabriquer l'énergie de la vapeur, à transporter les produits manufacturés, à innover avec des « formes perverses »[105].

Deux vues entrent en compétition : ou bien ce Nord est une nouvelle catastrophe, ou bien il ouvre un nouveau champ d'espoir[50].

Des montagnes de débris rouillés, cassés, vétustes évoquent l'entrepôt échevelé de Krook, les amas de paperasses encombrant la Chancellerie, le fer, semble-t-il, n'étant plus dans sa jeunesse triomphante mais déjà vieilli[57]. Les fumées des hauts-fourneaux rappellent le brouillard londonien, leurs feux envahissent le paysage telle la boue souillant les rues, univers de lueurs rougeoyantes et d'étincelles qui prend possession des êtres comme Mrs Pardiggle de ses enfants. Yeux, bouches, narines, mains, le corps, tout se couvre de suie, saleté rappelant la demeure de Mrs Jellyby, la poussière véreuse du tribunal, la fange des taudis, la transpiration huileuse de Chadband, les vapeurs nauséabondes des restes du chiffonnier. Ainsi, la nouvelle industrialisation n'offrirait pas un monde meilleur, elle émergerait en tant que pouvoir, mais avec la même capacité à dominer que la vieille aristocratie terrienne. D'ailleurs, si cette dernière produit le petit Jo, sans rien, sans pensée, la première crée Phil Squod, mutilé, « objet brûlé et éclaté » d'avoir tant soufflé dans les forges, deux victimes, donc deux variations sur le même thème, celui de la tyrannie[50].

Et pourtant, Mr Rouncewell, le maître de forges, seul personnage sans prénom de La Maison d'Âpre-Vent, joue un rôle majeur dans le roman, non pas tant acteur de l'intrigue que partie prenante du schéma général, et cela de trois façons, comme l'opposé de Sir Leicester, le frère de George et le père du jeune Watt[60].

Si Sir Leicester représente un monde d'impuissance moribonde, voué à répéter le passé, et n'apporte pour tout remède que son éternelle complainte sur les maux du temps présent, si son principal souci est son repos personnel et la tranquillité de « Chesney Wold », Mr Rouncewell, lui, offre, ne serait-ce que par son visage aux « forts traits anglo-saxons »[106], l'exemple de la persévérance, de la responsabilité, de la foi dans le progrès, du projet d'une nouvelle société[60]. Qu'ils soient en contact, et Dickens souligne la pleine conscience qu'a le maître de forges de l'incompréhension des nouvelles données sociales dont fait preuve l'aristocrate terrien. L'affaire de Rosa et l'épisode des élections en témoignent : dans les deux cas, Mr Rouncewell s'exprime clairement et directement, énonce son projet d'éducation, ce que Sir Leiscester interprète comme une menace de désordre possible, ne voyant en son adversaire vainqueur qu'un nouveau Wat Tyler, ce paysan anglais, soldat démobilisé des guerres de France, ayant pris en 1381 la tête d'une révolte contre l'excès de l'imposition[68].

Quant à George Rouncewell, il est certes moins solide que son frère le maître de forges, mais sa vie n'a pas été dénuée de panache, encore qu'il ait préféré vagabonder de-ci, de-là. Le maître de forges voyage beaucoup lui aussi, mais pour mettre en œuvre ses projets, prospecter les marchés, et, si George s'est lié par une sorte de vassalité à Hawdon, puis à Sir Leicester, lui n'a pour maître que lui-même[68]. L'union entre le jeune Watt et Rosa ne représente pas un compromis entre l'ordre ancien et la nouvelle société par le canal d'un amour partagé. Rouncewell, loin de s'y opposer, met tout son poids à la favoriser, façon de promouvoir aux nouveaux besoins de la jeunesse de manière moderne, de l'élever sans pour autant l'assister[68].

Conclusion modifier

Dans l'ensemble, la balance penche pour ce que le Nord a de mieux à offrir. Dickens en souligne l'esprit d'entreprise, la puissance de travail, l'efficacité, l'appel du futur[107]. Après tout, Mr Rouncewell a accompli en une génération plus que bien des familles en deux ou trois, et le narrateur idéalise sa vie personnelle, avec une demeure agréable, un fils voué à son devoir, des filles aimantes[78]. Le feu des forges symboliserait donc la lumière d'un nouveau savoir, et leurs résidus ne seraient qu'un embarras nécessaire au progrès. Cet entrepreneur au cœur généreux sort de la confrontation comme un symbole de créativité, le digne père de Watt, porteur du nom du célèbre inventeur de la machine à vapeur[78].

Bibliographie modifier

Texte modifier

- (en) Charles Dickens, Bleak House, New York, W. W. Norton & Co., , 985 p. (ISBN 978-0-39309332-2), préface et notes de George Ford et Sylvère Monod.

Traductions en français modifier

- Charles Dickens (trad. Mme H. Loreau, sous la direction de Paul Lorain), Bleak-House, Paris, Hachette, , 402 p. (lire sur Wikisource) (1re éd. française : 1857).

Ouvrages généraux modifier

- (en) Asa Briggs, Victorian People, A Reassessment of People and Themes, 1851-1867, Chicago, University of Chicago Press, , 312 p.

- (en) Geoffrey Best, Mid-Victorian Britain 1851-75, Londres, Weinefeld and Nicholson, , 337 p.

- (en) Paul Schlicke, Oxford Reader’s Companion to Dickens, New York, Oxford University Press, , 675 p. (ISBN 978-0-198-66253-2).

- (en) Charles Dickens (Lettres) (éd. Graham Storey, Kathleen Tillotson, Madeline House), The Letters of Charles Dickens, Pilgrim Edition, vol. 12, Oxford, Clarendon Press, 1965-2002.

- (en) Paul Davis, Charles Dickens from A to Z, New York, Checkmark Books, , 432 p. (ISBN 9780816029051).

- (en) David Paroissien, A Companion to Charles Dickens, Chichester, Wiley Blackwell, , 515 p. (ISBN 978-0-470-65794-2).

- (en) Paul Davis, Critical Companion to Charles Dickens, A Literary Reference to His Life and Work, New York, Facts on File, Inc., , 689 p. (ISBN 0-8160-6407-5).

Ouvrages spécifiques modifier

Charles Dickens et son œuvre modifier

- (en) John Forster, The Life of Charles Dickens, Londres, J. M. Dent & Sons, 1872-1874, édité par J. W. T. Ley, 1928.

- (en) Humphry House, The Dickens World, Londres, Oxford University Press, , 232 p.

- (en) Lionel Stevenson, The Sewanee Review no 51, , « Dickens' Dark Novels, 1851-57 », p. 404-405.

- (en) Una Pope-Hennessy, Charles Dickens : 1812-1870, Londres, The Reprint Society, .

- (en) Edgar Johnson, Charles Dickens: His Tragedy and Triumph. 2 vols, New York, Simon and Schuster, , 1158 p.

- Sylvère Monod, Dickens romancier, Paris, Hachette, , 520 p.

- (en) K. J. Fielding, Charles Dickens, a critical introduction, Londres, Longmans, Green and Co., , 218 p.

- (en) John Butt et Kathleen Tillotson, Dickens at Work, Londres, Methuen, , 250 p.

- (en) John Hillis-Miller, Charles Dickens, The World of His Novels, Harvard, Harvard University Press, , 366 p. (ISBN 9780674110007).

- (en) Philip Collins, Dickens and Education, New York, St. Martin's Press, , 258 p.

- (en) Earle Davis, The Flint and the Flame: The Artistry of Charles Dickens, Missouri-Columbia, University of Missouri Press, .

- (en) E. D. H. Johnson, Random House Study in Language and Literature Series, New York, Random House, , 251 p., « Charles Dickens: An Introduction to His Novels ».

- (en) F. R. Leavis et Q. D. Leavis, Dickens the Novelist, Londres, Chatto & Windus, , 371 p. (ISBN 0701116447).

- (en) A. E. Dyson, The Inimitable Dickens, Londres, Macmillan, , 304 p. (ISBN 0333063287).

- (en) Michael Slater, Dickens and Women, Londres, J. M. Dent & Sons, Ltd., (ISBN 0-460-04248-3).

- (en) Peter Ackroyd, Charles Dickens, Londres, Vintage, (1re éd. 1992), 624 p. (ISBN 978-0099437093), (fr) traduit par Sylvère Monod, Paris, Stock, 1993, 1234 p. (ISBN 9782234025080).

- (en) Philip Collins, Dickens and crime, Londres, Macmillan, , 371 p.

- (en) Philip Collins, Charles Dickens, The Critical Heritage, Londres, Routletge, , 664 p.

- (en) Hilary Schor, Dickens and the Daughter of the House, Cambridge, Cambridge University Press, .

- (en) Juliet John, Dickens's Villains : Melodrama, Character, Popular Culture, Oxford, Oxford University Press, , 258 p.

- (en) John Bowen et Robert Patten, Palgrave Advances in Charles Dickens Studies, New York, Palgrave Macmillan, .

- (en) R. E. Pritchard (éd.), Dickens's England : Life in Victorian Times, Stroud, Gloucestershire, The History Press, , 284 p.

- (en) Peter Ackroyd, Dickens, New York, Harper Perennials, , 1195 p. (ISBN 9780060922658).

- Zaynab Obayda, L'enfance orpheline et la défaillance parentale dans les romans de Dickens : le génie stylistique de l'écrivain engagé, Nancy, Université Nancy 2, .

La Maison d'Âpre-Vent modifier

Pour trouver d'utiles compléments, voir en ligne Bleak House Page[108], Bleak House Bibliography for 2012, Dickens Universe and adjunct conference sur Dickens, Author and Authorship in 2012[109] et Supplemental Reading About Bleak House[110].

Généralités modifier

- (en) Robert Newsom, Dickens on the Romantic Side of Familiar Things: Bleak House and the Novel Tradition, New York, Columbia University Press, , p. 114-162.

- (en + fr) Robert Ferrieux, Bleak House, Perpignan, Université de Perpignan Via Domitia, , 162 p.

- (en) Harold Bloom, Dickens's Bleak House, Chelsea House Pub, , 175 p. (ISBN 978-0877547358).

Société, histoire, ville modifier

- (en) John Butt, Nineteenth-Century Fiction, 10.1, , « Bleak House in the Context of 1851 », p. 1-21.

- (en) Trevor Blount, The Review of English Studies, New Series, vol. XIV, Oxford, Oxford University Press, , « Society and the Sloane Scandal of 1850 Again », p. 63.

- (en) Trevor Blount, The Review of English Studies, New Series, vol. XIV, 56, Oxford, Oxford University Press, , « The Graveyard Satire of Bleak House in the context of 1850 », p. 370-378.

- (en) Trevor Blount, Modern Language Quarterly, 25(3), Washington, University of Washington Press, , « The Chadbands and Dickens's View of Dissenters », p. 295-307.

- (en) Trevor Blount, The Modern Language Review, vol. 60, No. 3, , « Dickens's Slum satire in Bleak House », p. 340-351, publié par Modern Humanities Research Association Stable, « La satire des taudis », sur jstor.org (consulté le ).

- (en) Philip Collins, Dickens Studies, vol. 3, Los Angeles, University of California Press, , « "Bleak House" and the Sloane Scandal of 1850 », p. 63.

- (en) Ellen Moers, The Dickensian, 69, , « Bleak House, the Agitating Women », p. 13-24.

- (en) Chris. Vanden Bossche, Victorian Studies, vol. 47, N°1, Berkeley, University of California Press, , « Class Discourse and Popular Agency in Bleak House », p. 7-31.

- (en) Brenda Ayres, Dissenting Women in Dickens' Novels: The Subversion of Domestic Ideology, Westport, CT, Greenwood Press, , 204 p.

Annexes modifier

Notes modifier

- Thomas Cook, de Onecote à Lane End Farm, avait légué 300 £ à son fils cadet Joseph, à toucher après le décès de Mary, sa propre épouse, lequel se produit en 1836. Joseph porta l'affaire en justice pour réclamer son argent, et quatre années plus tard, le dossier restait au point mort et les dépens s'élevaient déjà à 900 £.

- William Jennens, ou Jennings (1701-1798), connu comme « William l'avare » ou « William le riche » ou encore « Le riche d'Acton », était un financier reclus entre les murs de sa résidence d'Acton dans le Suffolk. Décrit comme le roturier le plus riche d'Angleterre, il était resté célibataire et était mort intestat à 97 ans, laissant une fortune estimée à 2 millions de livres, soit environ 200 000 000 de livres sterling de 2013. La succession ayant été portée devant le tribunal de la Chancellerie, le procès avait traîné pendant plus d'un siècle, et lors du verdict, le trésor tout entier avait été absorbé par les frais de procédure dus aux avocats.

- Il s'agit de Charles Frederick Field (1805-1874), d'abord acteur, puis inspecteur de police, enfin détective privé après sa retraite du service public.

- Le même quartier de Londres sert de décor à Dickens dans d'autres romans que La Maison d'Âpre-Vent, notamment dans Les Papiers posthumes du Pickwick Club, David Copperfield et Le Conte de deux cités.

- Pickwick Papers, The Old Curiosity Shop, David Copperfield, Little Dorrit.

- Le , le leader chartiste John Frost lança plusieurs milliers de manifestants, qui avaient traversé le Sud du Pays de Galles, vers l'hôtel West Gate de Newport, dans le Monmouthshire, où eut lieu une confrontation avec les forces de l'ordre qui se solda par vingt morts et cinquante blessés dans les rangs des protestataires.

Références modifier

- Doreen Roberts, introduction à Bleak House, Ware, Wordsworth Classics, 1993, p. V.

- Paul Davis 1999, p. 31.

- Robert Ferrieux 1983, p. 41.

- Butt et Tillotson 1957, p. 66.

- « Thomas Carlyle et l'origine du problème de l'état de l'Angleterre », sur victorianweb.org (consulté le ).

- Dr Andrzej Diniejko, « Carlyle et l'état de l'Angleterre », sur historyhome.co.uk (consulté le ).

- G. B. Tennyson, A Carlyle Reader, Cambridge, Cambridge University Press, 1984, (ISBN 0521278732 et 9780521278737).

- Robert Ferrieux 1983, p. 42.

- Sylvère Monod 1953, p. 366.

- « Accusation de plagiat », sur theguardian.com (consulté le ).

- « Premier pamphlet de Dickens », sur trove.nla.gov.au (consulté le ).

- « Deuxième pamphlet de Dickens », sur trove.nla.gov.au (consulté le ).

- Sylvère Monod 1953, p. 367.

- John Forster, extrait de « Débats du parlement au XVIIe siècle », Statesmen of the Commonwealth, volume VII, 1839, Cromwell, part II, p. 204-205.

- Butt et Tillotson 1957, p. 78.

- Charles Dickens, Bleak House and the Staffordshire Moorlands Connection, « Gridley et l'affaire du Staffordshire », sur leeklabourchurch.blogspot.fr (consulté le ).

- « L'affaire Thomas Cook », sur leeklabourchurch.blogspot.fr (consulté le ).

- « Estimation de la fortune de Jennings », sur bankofengland.co.uk (consulté le ).

- Una Pope-Hennessy 1947, p. 295.

- Victoria and Albert Museum, « The Corrected Proofs of Bleak House », chapitre XXIII.

- Sylvère Monod 1953, p. 368.

- John Forster 1872-1874, p. V, 38.

- Sir William Holdsworth, Charles Dickens as a Legal Historian, L. 157, 1928, p. 79-80.

- Charles Dickens 1896, p. 149.

- Robert Ferrieux 1983, p. 43.

- The Times, 5 mars 1851.

- Butt et Tillotson 1957, p. 80.

- Charles Dickens 1977, p. 145-146.

- Robert Ferrieux 1983, p. 44.

- Charles Dickens 1896, p. 126.

- « Les Femmes d'Angleterre », sur webapp1.dlib.indiana.edu (consulté le ).

- (en) Kate Bradley, Poverty, Philanthropy and the State: Charities and the Working Classes in London, Manchester, Manchester University Press, , 221 p. (ISBN 9780719078750)

- Charles Dickens 1977, p. 375.

- Robert Ferrieux 1983, p. 45.

- « Mrs Caroline Chishom », sur djo.org.uk (consulté le ).

- Anne Lohrli, Oxford Dictionary of National Biography, 1973

- K. Onwuka Dike, C.M.S. Niger Mission, Ibadan, Ibadan University Press, 1962.

- « Mission au Niger », sur anglicanhistory.org (consulté le ).

- Butt et Tillotson 1957, p. 83.

- W. Allen and T. R. H. Thompson, A Narrative of the Expedition to the River Niger in 1841, 2 vol., Londres, 1848.

- Butt et Tillotson 1957, p. 85.

- Butt et Tillotson 1957, p. 88.

- « Inspecteur Field, dans Strand Magazine », sur strandmag.com (consulté le )

- Philip Collins 1994, p. 204-207.

- Douglas G. Browne, The Rise of Scotland Yard: A History of the Metropolitan Police, Londres, Greenwood Press, 1977, p. 122-123.

- (en) Annie Thomas, The Sloane Square Scandal, and Other Stories, Londres, General Books, , 54 p. (ISBN 978-1150958243).

- Lionel Rose, Child Oppression in Britain, 1860-1918, Londres et New York, Taylor and Francis e-Library, 2003, p. 42.

- Philip Collins 1967, p. 63.

- The Trial and Sentence of Mr. & Mrs. Sloane, for the Cruelty Upon the Person of Jane Wilbred, 18 Years of Age. With Her Evidence, Being of the Most Horrible and Filthiest Description Ever Heard in a Court of Justice, Londres, « Procès de Mr et Mrs Sloane », sur books.google.fr (consulté le ).

- Robert Ferrieux 1983, p. 46.

- « Femmes de militaires en Grande-Bretagne au XIXe siècle », sur royalengineers.ca (consulté le ).

- Household Words, 6 septembre 1851.

- Ian Hernon, Britain's Forgotten Wars, Stroud, Gloucestershire, Sutton Publishing, 2002, (ISBN 0-7509-3162-0).

- Butt et Tillotson 1957, p. 91.

- Thomas Wright, The Life of Charles Dickens, Londres, Herbert Jenkins Limited, 1935, p. 50.

- Butt et Tillotson 1957, p. 102.

- Robert Ferrieux 1983, p. 47.

- Robert Ferrieux 1983, p. 74.

- Trevor Blount 1963, p. 370.

- Robert Ferrieux 1983, p. 48.

- Charles Dickens 1977, p. 84.

- Charles Dickens 1977, p. 499.

- Trevor Blount 1963, p. 371.

- Charles Dickens 1977, p. 124.

- Charles Dickens 1977, p. 137.

- Trevor Blount 1963, p. 372.

- Trevor Blount 1963, p. 373.

- Robert Ferrieux 1983, p. 49.

- Charles Dickens 1977, p. 277.

- Trevor Blount 1965, p. 341.

- Trevor Blount 1965, p. 343.

- Charles Dickens 1977, p. 98.

- Trevor Blount 1965, p. 344.

- Trevor Blount 1965, p. 345.

- Trevor Blount 1964, p. 95-307.

- Hugh McLeod, Stuart Mews et Christiane d'Haussy (dir), Histoire religieuse de la Grande-Bretagne, Les éditions du Cerf, 1997, p. 361.

- Philippe Chassaigne, Lexique d'histoire et de civilisation britanniques, Ellipses, 1997, p. 73.

- Robert Ferrieux 1983, p. 50.

- (en) David Williams, John Frost: a study in Chartism, Londres, Evelyn, Adams & Mackay, , 355 p., p. 193.

- Trevor Blount 1964, p. 295.

- Charles Dickens 1977, p. 234 sq.

- Trevor Blount 1964, p. 297.

- Charles Dickens 1896, p. 246.

- Trevor Blount 1964, p. 298.

- Charles Dickens 1896, p. 245.

- Trevor Blount 1964, p. 299.

- Charles Dickens 1977, p. 235.

- Charles Dickens 1977, p. 243.

- Matthieu, 18 : 1 à 6.

- Charles Dickens 1977, p. 242.

- Trevor Blount 1964, p. 230.

- Charles Dickens 1977, p. 254.

- Robert Ferrieux 1983, p. 52.

- « Bleak House », sur gradesaver.com (consulté le ).

- Ellen Moers 1973, p. 13-24.

- Charles Dickens 1896, p. 92-94.

- Charles Dickens 1977, p. 100.

- Brenda Ayres 1998, p. 156.

- Chris. Vanden Bossche 2004, p. 7-31.

- Holly Savage, Murderer and Murderess: The Overlooked Villains of Dickens' Bleak House, « Hortense, la meurtrière », sur holly10.hubpages.com (consulté le ).

- Charles Dickens 1977, p. 231.

- Helena Wojtczak, Women's Status in Mid 19th-Century England, a Brief Overview, « La femme en Angleterre au XIXe siècle », sur hastingspress.co.uk (consulté le ).

- David Taylor, « What Was The Position of Women in 1850? », Mastering Economic and Social History, Londres, Macmillan 1988.

- Charles Dickens 1977, p. 356.

- Charles Dickens 1977, p. 742.

- Olga Stuchebrukhov, « Bleak House as an allegory of a middle-class nation », Dickens Quarterly, XXII/3, 2006, p. 147-168.

- Leonore Davidoff et Catherine Hall, Family Fortunes: Men and Women of the English Middle Class 1780–1850, Londres, Routledge, 2003, 616 pages, (ISBN 0415290651 et 978-0415290654), p. 229.

- « Bibliographie de Bleak House », sur www3.nd.edu (consulté le ).

- « Bibliographie de Bleak House », sur dickens.ucsc.edu (consulté le ).

- « Bibliographie de Bleak House », sur goodreads.com (consulté le ).

Articles connexes modifier

Liens externes modifier

- « Bleak House, texte en anglais », sur en.wikisource.org (consulté le ).

- « Dark Plates (Les dix « planches sombres » exécutées par H. K. Browne pour Bleak House », sur ric.edu (consulté le ).

- Reprinted Pieces, disponible sur le site du projet Gutenberg. "The Detective Police", "Three Detective Anecdotes", "On Duty with Inspector Field" (D'abord publié en par Household Words.